Den Kräften des Niesens trotzen

Wie Kletten haften Coronaviren in den Atemwegen. Mit einer neuartigen Messmethode lassen sich ihre Bindungskräfte messen. Die Daten geben Aufschluss über das infektiöse Potenzial neuer Varianten, noch bevor sie sich verbreiten

Es kitzelt kurz in der Nase, und schon schießt ein starker Luftstrom explosionsartig aus den oberen Atemwegen. Mit über 100 Kilometern pro Stunde reißt er beim Niesen oder Husten krankmachende Keime mit sich und schützt uns auf diese Weise vor einer Infektion. Einige Viren und Bakterien widerstehen jedoch den hohen Kräften und bleiben an den Schleimhäuten haften. Eine Fähigkeit, die laut unserer These zu ihrer Infektiosität beiträgt. Wer also die Haftkraft eines Erregers wie des Coronavirus kennt, kann womöglich einen Beitrag zur präziseren Vorhersage des Infektionsgeschehens leisten.

Das Virus sitzt also im Rachen der oder des Hustenden und will dort Zellen infizieren. Hierfür muss es sich zunächst an eine Zelle anheften und sein Erbgut einschleusen. Dabei ist der Erreger permanent mechanischen Kräften ausgesetzt: Der Mensch niest und hustet. Dies erzeugt heftige Luftströme, die an dem Virus zerren – in vielen Fällen so sehr, dass es von der Zelle abgelöst und herausgeschleudert wird, bevor es diese infizieren kann. Das gilt auch für Coronaviren. Ob sie erfolgreich eine Infektion starten, könnte also auch davon abhängen, wie gut sie sich festhalten.

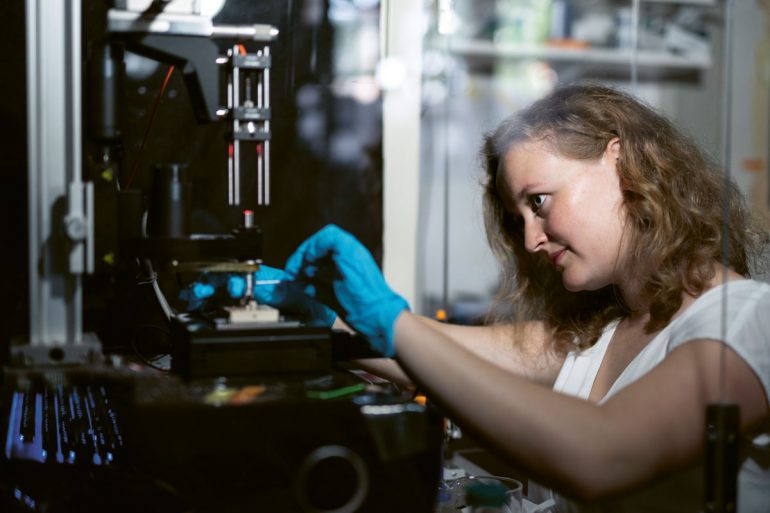

Im Rahmen meiner Arbeit entwickelte ich eine Technik, um genau diese Kraft zu bestimmen, ab welcher Coronaviren den Halt an menschlichen Zellen verlieren. Hierfür verwendete ich eine sogenannte magnetische Pinzette – ein Instrument, mit dem man auf mikroskopischem Maßstab präzise Kräfte ausüben kann. Makroskopisch kann man sich diese Technik vereinfacht so vorstellen: Auf dem Tisch liegt eine Eisenkugel, die über einen Faden mit der Platte verbunden ist. Führen wir von oben einen Magneten in Richtung der Kugel, wird diese angehoben – der Faden spannt sich. Durch Heben und Senken des Magneten kann man die Kraft auf den Faden variieren. In unserem Experiment können wir Kräfte von weniger als einem Billionstel Newton ausüben. Das entspricht ungefähr der Kraft, die ein Mensch aufbringen müsste, wenn die gesamte Erdbevölkerung die Last eines einzelnen Klopapierblattes hielte.

In unserem Labor verwenden wir magnetische Pinzetten, um die Auswirkungen von Kräften auf Proteine zu untersuchen. Der Faden im oben beschriebenen Modell entspricht dabei Proteinketten. Da wir die Bindungskraft des Coronavirus bestimmen wollen, besteht diese Kette in dem hier beschriebenen Fall insbesondere aus zwei Gliedern: dem „Schlossprotein”, das sich auf der Außenseite menschlicher Zellen befindet und es dem Virus ermöglicht, sich dort anzudocken. Und aus dem „Schlüsselprotein”, das auf der Spitze der Coronavirusstacheln sitzt und an das Schlossprotein binden kann.

In unserem Experiment befestigen wir das Schlossprotein an einer Oberfläche und das Schlüsselprotein an einer mikroskopisch kleinen Metallkugel. Mit der magnetischen Pinzette üben wir nun Kräfte aus. Ist die Kraft klein, sind beide Proteine miteinander verbunden. Erhöhen wir die Kraft, ziehen wir den Schlüssel langsam aus dem Schloss. Die Verbindung zwischen Schlüssel- und Schlossprotein können wir uns als dünnste Stelle des Fadens vorstellen. Wird die Kraft zu hoch, reißt der Faden an dieser Stelle. Den Abriss unserer beiden Proteine können wir durch ein Mikroskop beobachten, da sich die Metallkugel in diesem Moment schnell von der Oberfläche entfernt. Indem wir den Abstand zwischen Metallkugel und Magnet präzise bestimmen, wissen wir, bei welcher Kraft der Faden gerissen ist – oder sich das Virus von der Zelle löst.

Ist der Faden einmal gerissen, ist das Experiment beendet. Um unsere Messergebnisse zu verfeinern, sind wir jedoch daran interessiert, die Schlüssel-Schloss-Proteinverbindung mehrfach hintereinander zu vermessen. Dafür ließen wir uns von Surfer:innen inspirieren: Sie tragen am Fußgelenk eine „Leash”, eine Sicherungsleine, die sie mit ihrem Brett verbindet und beim Sturz das Wegschwimmen verhindert. Nach diesem Vorbild verbinden wir Schlüssel- und Schlossprotein mit einer molekularen Leash, die nach dem Herausziehen bei hohen Kräften verhindert, dass sich Schlüssel und Schloss weit voneinander entfernen. Sobald wir die Kraft verringern, können die Bindungspartner wieder zueinander finden. Nun können wir unser Experiment beliebig häufig wiederholen.

Mit magnetischer Pinzette und molekularer Leash untersuchten wir so zu Beginn der Pandemie die Bindungskräfte des Coronavirus. Wir verglichen das ursprüngliche Virus, den Wildtyp, dieser Pandemie (SARS-CoV-2) mit dem SARS-Coronavirus, das eine Epidemie in Asien im Jahr 2002/2003 ausgelöst hatte (SARS-CoV). Dabei fanden wir heraus, dass das neue Coronavirus signifikant stärker an menschlichen Zellen haftet. Dies trägt dazu bei, dass SARS-CoV-2 im Gegensatz zu SARS-CoV gerade die oberen Atemwege befallen kann. Dort wirken viel höhere Kräfte als in den Tiefen der Lunge. SARS-CoV-2 muss demnach gar nicht so tief in Atemwege eindringen, um Zellen zu infizieren. Das kann einer der Gründe sein, weswegen SARS-CoV-2 infektiöser ist und nicht nur eine regionale Epidemie auslöste, sondern eine weltweite Pandemie.

Das Schlüsselprotein des SARS-CoV ähnelt dem des SARS-CoV-2 zwar in Struktur und Form, unterscheidet sich aber in einigen Bausteinen. Das ist so, als ob SARS-CoV einen bereits abgenutzten Schlüssel nutzt, der eher lose ins Schloss passt, während SARS-CoV-2 über einen neuen, nahezu perfekten Schlüssel verfügt. Das könnte den Unterschied in der Stabilität ihrer Bindung erklären.

Anders verhält es sich mit den Varianten von SARS-CoV-2, die nach ungefähr einem Jahr auftauchten. Diese unterscheiden sich vom ursprünglichen Virus nur durch punktuelle Mutationen einiger weniger Bausteine. Trotzdem sind die Varianten teils bedeutend ansteckender als der Wildtyp. Wir bauten daher die Schlüssel der Alpha-, Beta-, Gamma- und Deltavariante im Labor nach und verglichen ihre Bindungseigenschaften. Tatsächlich zeigte sich, dass die Bindung der Alphavariante deutlich höheren Kräften widerstehen kann als die des Wildtyps und aller anderen Varianten.

Virolog:innen wie Christian Drosten von der Berliner Charité beschrieben, dass die Alphavariante einen Fitnessvorteil gegenüber dem Wildtyp besitzt und dadurch Menschen effektiver infizieren kann. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Fähigkeit, höheren Kräften zu widerstehen, einer der Faktoren ist, die zu einem Fitnessvorteil führen. Allen anderen Varianten wird dagegen ein „Immun-Escape”-Vorteil zugeschrieben. Dieser beschreibt die Fähigkeit, die Antwort des menschlichen Immunsystems zu umgehen. Das hat nichts mit der Bindungskraft des Virus an die Zelle zu tun und erklärt, weswegen auch bei niedriger Kraftstabilität eine erhöhte Infektiosität auftreten kann.

Während Forschende zu Beginn der Pandemie vor allem die Eigenschaften des Virus verstehen wollten, geht es heute immer mehr darum, das Virusgeschehen möglichst genau vorherzusagen. So versuchen Forschende anhand von Computersimulationen die Baupläne der in Zukunft auftretenden Virusvarianten zu prognostizieren. Ihre Prognosen können wir verwenden, um das Schlüsselprotein im Labor nachzubilden. So wüssten wir etwas über ihr Bindungsverhalten, lange bevor die Varianten existieren, und könnten dazu beitragen, Fitnessvorteile im Voraus abzuschätzen.

Zum Thema

Kräftemessen auf niedrigem Niveau

Magnetische Pinzetten können Erstaunliches – und sind preiswert

Ein Billionstel Newton ist eine kleine Kraft. Unvorstellbar klein – das hat unsere Autorin mit ihrem Vergleich wirklich anschaulich beschrieben. In ihrem Versuch heftete sie ein magnetisches Kügelchen an das Schlüsselprotein eines Coronavirus und zog dann – mithilfe von Magneten – an diesem Kügelchen. Sobald die Verbindung reißt, macht das Kügelchen einen Sprung. Den sieht man im Mikroskop. Wer solche auf molekularer Ebene wirkenden Kräfte messen will, benötigt wohl unglaublich komplizierte und teure Gerätschaften. Oder?

Nun, eine magnetische Pinzette ist überraschend simpel aufgebaut. Sie besteht im Wesentlichen aus einem normalen Lichtmikroskop, zwei oder mehr beweglichen Magneten, einem Verschiebetisch, einer Durchflusszelle, einer Beleuchtung und einer Kamera. Solche magnetischen Pinzetten gibt es schon für rund 15.000 Euro. Im Vergleich zu den meisten anderen Laborgeräten ist das sehr, sehr preiswert – weshalb sie sich bei Biophysiker:innen und Molekularbiolog:innen wachsender Beliebtheit erfreuen.

Beispiel DNA. Das Erbgut findet sich, fein gewickelt, in jeder menschlichen Zelle – entrollt wäre der Strang jeweils rund zwei Meter lang. Das Erbgut steht im Mittelpunkt komplexer Wechselwirkungen mit Proteinen. Es wird ausgelesen, kopiert und gegebenenfalls repariert. Dabei wird das DNA-Knäuel mechanisch beansprucht, gespannt und gedreht. Mit einer magnetischen Pinzette lassen sich die dabei wirkenden Kräfte und Drehmomente präzise messen. Diese mechanischen Eigenschaften geben Aufschluss über fundamentale Prozesse und Wechselwirkungen. Etwa wenn es um die Reparatur beschädigter DNA-Bereiche geht. Kommt es nämlich dabei zu Fehlern, können schwere Erkrankungen wie Krebs die Folge sein.

— JS